城市化进程的加速,城市内涝、水资源短缺和水生态恶化等问题日益凸显。海绵城市理念应运而生,旨在通过一系列的技术手段,让城市像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”。而海绵城市技术标准与规范则是确保这一理念得以有效实施的关键保障。

一、海绵城市技术标准与规范的主要内容

1.规划设计标准

海绵城市的规划设计需要综合考虑城市的地形、地貌、气候和土地利用等因素。在规划层面,标准规定了不同功能区域(如居住区、商业区、工业区等)应达到的雨水控制与利用目标。例如,新建居住区的年径流总量控制率应达到一定比例,这就要求在设计阶段合理规划绿地、雨水花园、下沉式绿地等海绵设施的布局和规模。

对于单个海绵设施的设计,标准详细规定了设计参数。以生物滞留池为例,其设计标准包括池体的深度、长宽比、溢流口高度、滤料的种类和厚度等,这些参数都是基于雨水的渗透、净化和储存功能确定的。

2.工程建设标准

工程建设标准涵盖了施工材料、施工工艺和施工质量验收等方面。在施工材料方面,对透水砖、透水混凝土、土工布等常用材料的性能指标有严格规定。例如,透水砖的抗压强度、透水系数必须符合标准要求,才能保证其在使用过程中的耐久性和透水性。

施工工艺标准确保了海绵设施的正确施工。如在绿色屋顶的施工中,对防水层的铺设、种植土的铺设和植物的种植顺序都有明确规定,防止因施工顺序错误导致屋顶漏水或植物生长不良。

施工质量验收标准是对工程质量的把关。验收项目包括海绵设施的外观、尺寸、功能等方面。例如,雨水调蓄池在验收时要检查其容积是否达标、进出水是否顺畅、是否存在渗漏等问题。

3.运行维护标准

海绵城市设施在建成后需要进行有效的运行维护,才能长期发挥作用。运行维护标准规定了不同设施的维护周期和维护内容。例如,雨水收集系统中的过滤器需要定期清洗,标准规定了清洗的频率和方法,以保证其过滤效果。

对于植被类海绵设施,如雨水花园和植草沟,标准规定了植物的修剪、施肥和病虫害防治等维护措施,确保植物能够正常生长,发挥其对雨水的滞留和净化功能。

二、国内外海绵城市技术标准与规范的对比与借鉴

1.国内现状

我国在海绵城市建设方面已经出台了一系列的技术标准和规范,如《海绵城市建设技术指南》等。这些标准在指导我国海绵城市建设方面起到了重要作用,但在某些方面还存在进一步完善的空间。例如,在不同地区的适应性上,由于我国地域辽阔,气候和土壤条件差异大,部分标准可能需要进一步细化,以更好地适应各地实际情况。

2.国外经验

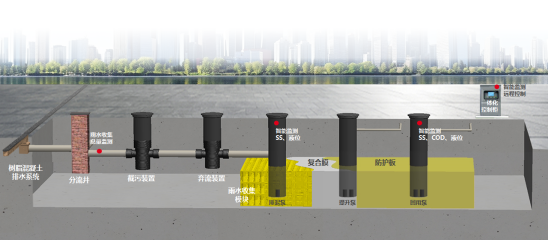

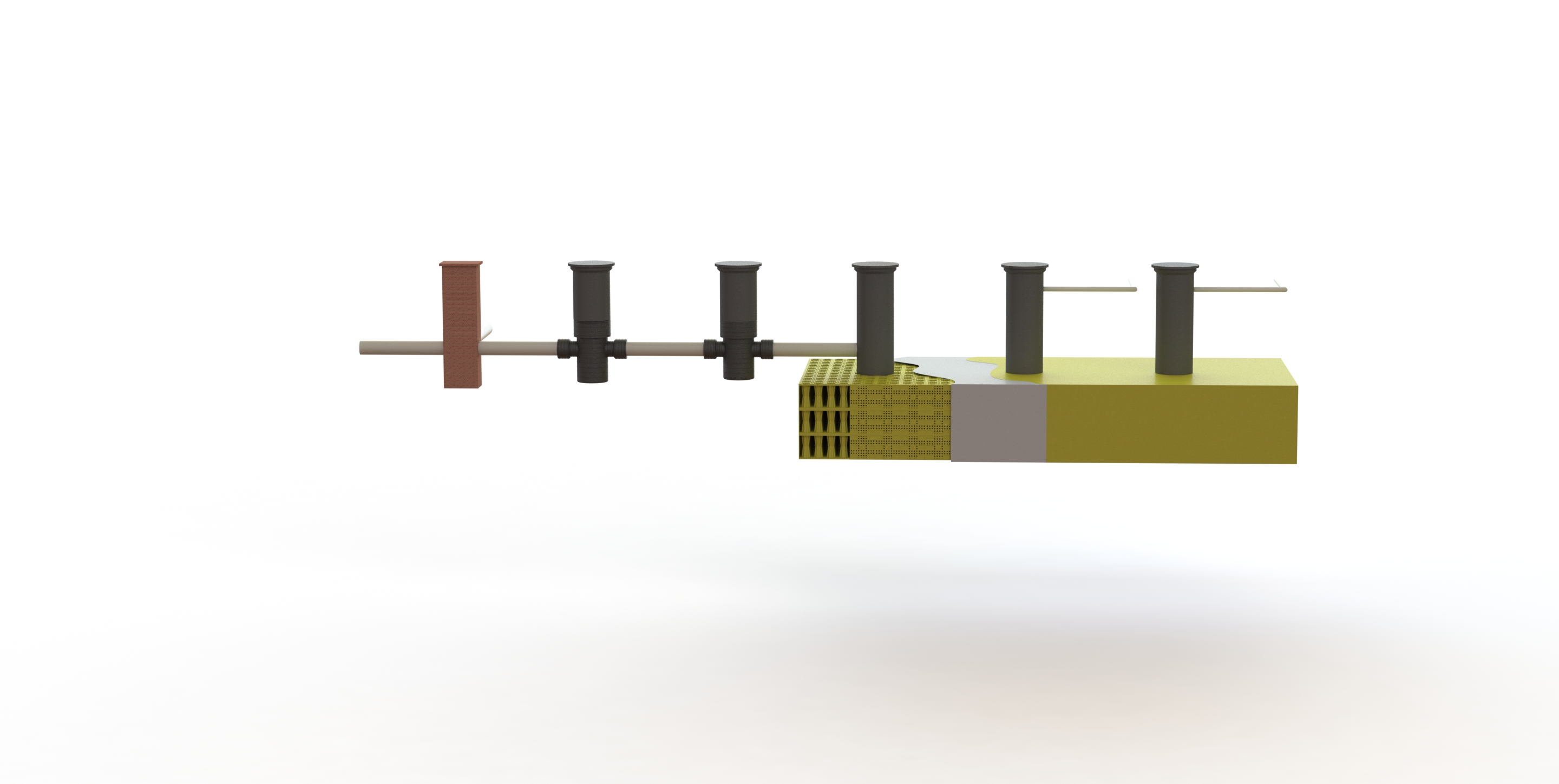

国外一些发达国家在海绵城市建设方面起步较早,有较为成熟的技术标准。例如,德国在雨水收集和利用方面有着严格的标准,其对雨水收集系统的水质要求、储存设施的安全标准等都非常详细。像MEA公司成立于1886年,总部位于德国巴伐利亚州艾夏赫市,业务遍布全球。作为建筑工程和工业领域的主要供应商,能依照对安全、功能、效率和耐用性的最高要求提供排水解决方案。

海绵城市技术标准与规范是海绵城市建设的核心依据。只有不断完善和严格执行这些标准和规范,才能确保海绵城市建设项目的质量和效果,实现城市雨水的科学管理和水生态环境的有效改善。同时,在借鉴国内外经验的基础上,不断创新和优化标准规范,将有助于推动我国海绵城市建设向更高水平发展,打造出更加宜居、生态的城市环境。